Behinderte Menschen haben oft schlechte Chancen, psychologische Hilfe zu bekommen. Dabei gibt es eine Reihe von Bedingungen, die ihre Lebenssituation besonders schwierig und Psychotherapie wichtig machen können. Diplom-Psychologin Kassandra Ruhm gibt in ihrem Artikel Hilfestellungen für Berater*innen und Therapeut*innen. Sowohl für die Arbeit mit behinderten Menschen, als auch für die Arbeit mit queeren Menschen, Menschen mit unterschiedlichen Vielfaltsmerkmalen oder Menschen, die Minderheiten angehören.

Wenn man keine Hilfe bekommen kann, hat das Folgen.

„Oh, da kenne ich mich nicht so gut aus, da schicke ich Sie lieber zu Stellen, die sich besser auskennen.” Behinderte Menschen treffen im Gesundheitssystem, bei Beratungsstellen oder psychotherapeutischen Angeboten manchmal auf Fachleute, die das Gefühl haben, nicht die richtigen Ansprechpersonen für sie und somit nicht zuständig zu sein. Wahrscheinlich wollen sie sich eigentlich professionell verhalten und denken gar nicht daran, welche Folgen es hat, wenn sie ihrem Gefühl der Fremdheit und Nicht-Zuständigkeit nachgehen, statt nach Lösungen für Barrieren oder fehlende Vorkenntnisse zu suchen. Manchmal habe ich gehört, dass nichtbehinderte Kolleg*innen davon ausgingen, blinde Menschen würden bei Blindenberatungsstellen alles bekommen, was sie brauchen und Menschen mit Lernschwierigkeiten bei Gesundheitszentren für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dabei hat sich eine behinderte Frau vielleicht absichtlich an eine Frauenberatungsstelle gewandt, weil sie Gewalt erlebt hat. Nicht, weil sie Informationen über Hilfsmittel oder die Assistenzorganisation braucht. Die meisten Behindertenberatungsstellen kennen sich nämlich weder mit Gewalt, noch mit Depressionen, Ängsten, Essstörungen usw. so gut aus, dass die anderen Fachberatungsstellen oder Therapieangebote nicht mehr nötig wären.

Auch queeren, muslimischen, Schwarzen oder anderen Menschen mit unterschiedlichen Vielfaltsmerkmale kann es passieren, dass Fachleute sich mit ihrer Lebenssituation nicht vertraut fühlen. Es ist vielleicht gut gemeint, jemanden an eine andere Stelle zu verweisen, wenn man sich überfordert fühlt.

Aber wenn die Betroffenen Pech haben, gibt es keine andere Person oder Stelle, die sich mit der Kombination der verschiedenen Themen gut auskennt. Oder es gibt welche, aber die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Oder die Angebote sind zu weit weg oder können aufgrund von anderen Barrieren nicht genutzt werden. Dann bekommen Menschen in Not gar keine fachliche Hilfe. Und das hat Folgen.

Infomaterial für Berater*innen

Bestenfalls lösen die Betroffenen ihre Probleme ohne die dafür vorgesehene fachlich qualifizierte Unterstützung. Es kann aber auch sein, dass die Schwierigkeiten nicht gelöst werden können und die Lebensqualität länger eingeschränkt wird. Oder dass es in der Folge zu neuen Komplikationen kommt, die bei zeitnaher Lösung der Probleme gar nicht entstanden wären. Ich kenne einzelne Fälle, in denen es durch die fehlende Hilfe sogar zu dauerhaften Behinderungen oder zu Suizidplänen kam.

Deshalb habe ich eine kostenlose, 69-seitige Broschüre für Psychotherapeut*innen und Berater*innen geschrieben, in der ich viele Informationen darüber gebe, wie man gut für queere, behinderte, Schwarze oder andere Menschen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen und Vielfalsmerkmalen arbeiten kann. Auch wenn man kein*e Spezialist*in ist.

Was ist Intersektionalität?

Unter Intersektionalität versteht man die Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen, von denen eine Person gleichzeitig betroffen ist. So ist eine Schwarze Frau beispielsweise nicht nur Rassismus, sondern auch Sexismus ausgesetzt (vgl. Crenshaw, 1989 + in deutscher Übersetzung von 2010). Rassismus und Sexismus addieren sich dabei aber nicht einfach auf, sondern es kommt zu einem verflochtenen Wechselspiel der beiden Diskriminierungsformen (vgl. Crenshaw, 1989 + Rosenfield, 2012). Auch Ableismus, Homophobie, Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen und ihre Wechselwirkungen müssen berücksichtigt werden.

Menschen, die beispielsweise nicht Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sind, sondern mit mehreren Merkmalen leben, die zu sozialer Ungleichheit und Diskriminierungen führen können, bekommen oft schwerer Hilfe. Typische Erfahrungen davon, wie Hilfsmöglichkeiten aufgrund der Intersektionalität von Geschlecht, Behinderung und psychischen Belastungen verschlossen blieben, hat beispielsweise die blinde Journalistin und Sozialpädagogin Jennifer Sonntag in ihren Kolumnen beschrieben. Sie berichtet darin beispielsweise von den Schwierigkeiten, als blinde Frau die sonst allgemein verfügbare psychosoziale Unterstützung zu bekommen.

Obwohl ich mich inzwischen mit meiner schweren Depression kaum noch über Wasser halten konnte, lehnten mich die angefragten Kliniken wegen meiner Blindheit ab. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, da ich glücklicherweise nie zuvor in meinem Leben auf diese Art von Hilfe angewiesen war. Es erschütterte mich sehr, auf so wenig Inklusion und Barrierefreiheit im Gesundheitssystem zu stoßen.

Jennifer Sonntag

Teil 1: Keine „richtige“ Frau? Zwischen Zuschreibungen und Selbstermächtigung

In Teil 1/3 ihrer Kolumne erzählt Autorin Jennifer Sonntag darüber, wie ihre Selbstwahrnehmung als Frau durch Fremdwahrnehmung geprägt wurde, welche internalisierten Vorurteile sie selbst beschäftigt haben und welche Auswirkungen das auf ihre Partnerschaften und der Frage nach Mutterschaft hatte.

Kein Auffangnetz für Blinde – Vom Hilfesystem mit Depressionen im Stich gelassen

Menschen mit Behinderung finden bei psychischer Erkrankung nur sehr schwer Hilfe. Im letzten Teil ihrer Kolumnenreihe zu Depression und Behinderung berichtet Jennifer Sonntag wie sie mehrmals abgewiesen wurde, bis sie nicht mehr konnte, beschreibt, wie sie die Folgen bis heute begleiten und wie sie schließlich aktiv wurde, um etwas zu verändern.

Hier dürfen blinde Frauen hauen – Wie ich zur Selbstverteidigung kam

In ihrer Kolumne spricht die blinde Moderatorin Jennifer Sonntag erstmals darüber, wie Übergriffe vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter sie schließlich nicht davon abhalten konnten, einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für blinde Frauen ins Leben zu rufen. Für Menschen, die das Thema Selbstverteidigung interessiert, hat sie außerdem wertvolle Tipps zusammengestellt.

Sensibilisieren für Intersektionalität

Damit es für Menschen aus marginalisierten Gruppen nicht noch öfter zu schwerwiegenden Folgen durch fehlende Hilfe kommt, ist es wichtig, dass alle Beratungsstellen lernen, professionell mit intersektionalen Beratungen umzugehen. Genau dafür habe ich die Broschüre „Vielfalt und Intersektionalität in der Beratungsarbeit“ geschrieben. Dieser Artikel basiert auf einigen gekürzten Abschnitten meiner Broschüre. In der Originalfassung finden sich neben der ausführlicheren Darstellung der Handlungsempfehlungen auch zahlreiche praktische Beispiele.

Zu wenige Berater*innen mit Vielfaltsmerkmalen

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Gruppe der Menschen, die als Berater*innen oder Psychotherapeut*innen arbeiten, deutlich homogener, also deutlich weniger gemischt in Hinsicht auf die Zugehörigkeit zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen, als es die Bevölkerung und damit unsere potentiellen Klient*innen sind. Es gibt noch nicht in allen Beratungsstellen Mitarbeiter*innen, die selbst behindert, of Color, geflüchtet oder mit Migrationshintergrund, schwul, lesbisch, non-binary, trans*gender oder auf andere Weise queer sind oder aus Arbeiter*innenfamilien kommen. All das sind aber verhältnismäßig große Teile der Bevölkerung, nämlich je nach Gruppe und Region zwischen 6 % und 27 % (vgl. Statistisches Bundesamt, Statista, Dalia Research etc.; Die Prozentzahlen der unterschiedlichen Gruppen addieren sich gegenseitig anteilig auf.)

Konkret bedeutet das auch: Wenn wir weniger als beispielsweise 10 bzw. 13 % behinderte Klient*innen haben, dann stimmt in gewisser Hinsicht etwas nicht, denn es sind weniger behinderte Menschen, als statistisch zu erwarten wären. Es kann an einer schlechten Nutzbarkeit der Beratungsstelle oder an gesellschaftlichen Gründen liegen oder an beidem.

Doch wir Beratungsstellen können etwas dafür tun, um alle – potentiellen – Klient*innen angemessen beraten zu können. Damit sie sich bei uns gut aufgehoben und am richtigen Ort fühlen. Damit wir nicht, ohne darüber nachgedacht zu haben und ohne es zu wollen, hauptsächlich Angehörige der privilegierten Mehrheitsgruppen beraten, sondern alle Menschen gleichberechtigt. Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Schlüssel, aber es gibt noch mehr gute Möglichkeiten.

Ich habe 4 Faktoren herausgearbeitet, die es leichter machen, gut mit Menschen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen und mit Intersektionalität arbeiten zu können.

In den nächsten 4 Punkten stelle ich diese 4 Faktoren vor.

1. Faktor: Grundwissen über unterschiedliche Lebensbedingungen, die nicht der eigenen entsprechen

Natürlich ist es gut, sich ein Grundwissen über unterschiedliche Lebensbedingungen anzueignen, die nicht der eigenen entsprechen. Zum einen ganz generell, aber gerade auch, weil benachteiligende gesellschaftliche Bedingungen zu psychischen Belastungen führen können (vgl. Adames et al., 2018). Ich glaube aber, dass wir den Anspruch an uns selbst im Vorfeld nicht zu hoch legen sollten. Am wichtigsten ist es, Klischees, Stereotype oder (wenn auch versehentlich) Beleidigungen zu vermeiden.

Wenn man sich mit einer bestimmten Lebenssituation nicht auskennt, ist es schwierig, eine intersektionale Perspektive darauf zu entwickeln, also etwa zu erkennen, welche Überschneidungen und Wechselwirkungen sich im Zusammenspiel zwischen dieser Lebenssituation und anderen Identitätsmerkmalen ergeben. Aber es gibt einfache Wege des Austauschs: Berater*innen verschiedener Spezialisierungen können sich zusammensetzen und sich gegenseitig vermitteln, was bei ihrem jeweiligen Klientel gut zu wissen ist. Tipps, wie man die noch weniger bekannte Zielgruppe gut erreicht, kann man auf diesem Weg meist ebenfalls gut gewinnen. Über diese Gespräche eine intersektionale Vernetzung aufzubauen, kann langfristig sehr nützlich sein.

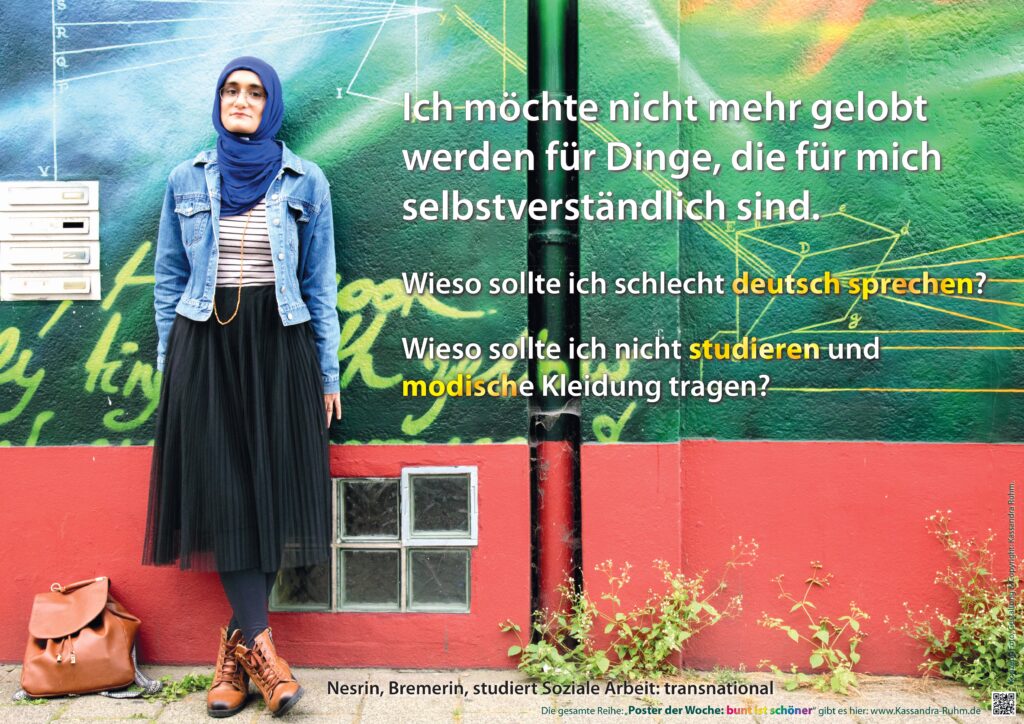

Auch Informationen über typische Fettnäpfchen, Mikroaggressionen, unangenehme Vorurteile, diskriminierende Äußerungen oder andere Aussagen, die man besser unterlassen sollte, wenn man Menschen aus einer bestimmten Personengruppe nicht vor den Kopf stoßen möchte, können so weitergegeben werden. Für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen und of Color (von Rassismus betroffen) sind oder ein Kopftuch tragen, ist es zum Beispiel meist unangenehm, für ihr „gutes Deutsch” gelobt zu werden. Denn das stellt ihre Zugehörigkeit zu dem Land, in dem sie aufgewachsen sind, zu Deutschland, in Frage.

Jede Beratungsperson kann sich informieren

Falls es bei der Beratung, die wir anbieten, um längere Beratungsprozesse oder um eine Psychotherapie geht, kann es sehr hilfreich sein, uns näher über die verschiedenen Diskriminierungsstrukturen zu informieren, die sich auf die Identitätsmerkmale unserer jeweiligen Klient*innen beziehen. Also z.B. über antimuslimischen oder anderen Rassismus, über Ableismus, Homophobie, Sexismus, Altersdiskriminierung, Antisemitismus, Body-Shaming, Klassismus, … und über konkrete intersektionale Bedingungen, die sich aus der Kombination der Identitätsmerkmale unserer Klient*innen ergeben. Das hilft dabei, besser zu verstehen, wie es ist mit den alltäglichen Belastungen und der gesellschaftlichen Abwertung durch z.B. Rassismus oder Ableismus (Abwertung und Benachteiligung von behinderten Menschen) zu leben, wenn das die Lebensrealität unsere Klient*innen prägt. Und es ist wichtig, damit man nichts übersieht, da man es selbst nicht erlebt hat, damit man die richtigen Nachfragen stellen und das Gehörte richtig deuten kann. Außerdem kann es sein, dass diese Bedingungen zur Entstehung der Probleme beigetragen haben.

Besonders gut geeignet sind Informationen von Expert*innen in eigener Sache. Das können Informationen über die Lebenssituation von Schwarzen Menschen in Deutschland von Schwarzen Fachreferent*innen sein, statt von weiß positionierten Menschen über Schwarze Menschen. Oder von behinderten Menschen über die Lebensbedingungen von behinderten Menschen, statt von nichtbehinderten Menschen über behinderte Menschen. In der Kolumne „Alltägliche Stresssituationen“ und „Die Scheu der Anderen“ beschreibe ich etwa Belastungsfaktoren,

2. Faktor: Offenheit, Respekt und Interesse für intersektionale Themen zeigen: in der Beratung selbst und im Vorfeld

Wichtiger als umfangreiche Hintergrundinformationen zu haben, ist es, Klient*innen in der Beratung zu zeigen, dass man sich für ihre persönlichen Themen und Erfahrungen und die möglichen intersektionalen Aspekte, die einem selbst vielleicht noch neu sind, interessiert und dass man ihnen mit Respekt gegenübersteht.

Meinen internationalen Klient*innen sage ich manchmal: „Ich weiß sehr wenig über das Land und die Kultur, aus der Sie kommen. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit dem Problem, wegen dem Sie hier sind, irgendeine Bedeutung hat und ob es sich darauf auswirkt oder nicht. Falls es etwas gibt, was Sie in diesem Zusammenhang erzählen möchten, mag ich es gerne hören.“ Oder man könnte sagen: „Ich weiß sehr wenig darüber, wie es ist, mit einer sichtbaren Behinderung zu leben.“ Manchmal bringe ich zum Kontext passende, anonymisierte Beispiele von anderen Klient*innen oder von Bekannten von mir mit ähnlichen Merkmalen mit und frage, ob sie ähnliches erlebt haben oder ob es bei ihnen anders ist.

Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, dass man etwas, womit jemand auf den ersten Blick von der Mehrheit abweicht, nicht von selbst anzusprechen, sondern es den Klient*innen zu überlassen, ob sie etwas dazu sagen wollen oder nicht. Ich empfinde es selbst als sehr angenehm, wenn ich mal nicht von Halb-Fremden direkt auf meine Behinderung und meine Hilfsmittel angesprochen werde.

Natürlich ist es nicht immer leicht abzuwägen, wie man am besten Respekt und Interesse zeigt oder was der anderen Person unangenehm oder angenehm wäre. Gerade, wenn das Gegenüber unter anderen, benachteiligenden Bedingungen lebt als man selbst. Ich gehe danach, was zum Verhältnis und zum Gesprächsverlauf zwischen den Klient*innen und mir gerade passend scheint.

Auch nach außen hin kann man die Offenheit seiner Beratungsangebote darstellen: Man kann in dem Text des Informationsmaterials oder auf der Homepage darauf hinweisen oder in den Beispielen für mögliche Beratungsthemen intersektionale Themen aufgreifen.

Häufig habe ich erlebt, dass gerade behinderte Menschen sich nicht trauen, nach psychologischer Unterstützung zu fragen.

Ich habe einmal in einem Info-Flyer auch ein Bild eines lesbischen Paares abgedruckt. Das kann potentiellen Klient*innen vermitteln, dass ihre Lebensform hier als normal angesehen wird und sie willkommen sind. Für andere Identitätsmerkmale gilt das auch. Verschiedene Poster meiner Poster-Serie „bunt ist schöner“ eignen sich gut, um in der Beratungsstelle Offenheit und Interesse für bestimmte Themen zu zeigen. Ein weiterer Tipp für klischeefreie Bildsprache ist die Datenbank Gesellschaftsbilder.de.

Häufig habe ich erlebt, dass gerade behinderte Menschen sich nicht trauen, nach psychologischer Unterstützung zu fragen. Manchmal wussten sie nicht, welche Möglichkeiten es gibt und dass ihnen die Unterstützung genauso zusteht, wie anderen Menschen auch. Manchmal waren sie schon so daran gewöhnt, auf Ablehnung, Fremdheitsgefühle oder auf – durch Barrieren oder Vorbehalte – verschlossene Türen zu stoßen, dass sie es gar nicht mehr versucht haben, Hilfe zu bekommen. Aber das muss ja nicht so bleiben!

3. Faktor: Ein gelassener Umgang mit eigenen Unsicherheiten

Besonders wichtig für eine professionelle Haltung im Umgang mit Intersektionalität in der Beratung, ist meiner Ansicht nach die Bereitschaft, nach Lösungen zu suchen. Auch, wenn man sich unsicher fühlt und nicht das komplette Wissen hat, das man gerne hätte. Wir Berater*innen können auf unsere Lücken und Unsicherheiten hinweisen. Aber wir sollten es den Klient*innen überlassen, zu entscheiden, ob sie es mit uns versuchen, oder lieber zu einer anderen Person gehen wollen.

Als Beraterin und Psychologin möchte ich nie wieder erleben, dass jemand die nötige Hilfe nicht bekommt, weil ich oder andere Stellen sich vermeintlich „professionell“ verhalten und darauf hinweisen, was wir nicht gut können und Ratsuchende wegschicken.

Selbst wenn mal etwas nicht perfekt läuft, glaube ich, die Alternative, dass die nötige Hilfe nicht geleistet wird, ist noch schlimmer. Professionell sein bedeutet im Kontext von Intersektionalität, ungewohnte Themen nicht zu vermeiden, sondern mit Offenheit und Respekt auf die Klient*innen zuzugehen und es so gut zu machen, wie man es eben kann. Und es bedeutet, Interesse zu zeigen für die Themen, die da sind. Weil sonst Menschen, die Hilfe brauchen, durchs Netz fallen können. Und es entgeht uns die Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen und über unseren eigenen Tellerrand zu blicken.

Natürlich wäre schön, für alle intersektionalen Inhalte Berater*innen zu haben, die sich sehr gut in den Themen auskennen und zu allen Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen gut beraten können. Damit ist im Moment aber nicht zu rechnen. Trotzdem sind gute Beratungen möglich, die intersektionale Aspekte respektvoll aufgreifen. Ein weißer, blonder, in Deutschland sozialisierter, nichtbehinderter Cis-Mann hat wahrscheinlich einige der Erfahrungen nicht gemacht, die eine trans Frau of Color im Geflüchtetenheim oder bei der Arbeit gemacht hat. Aber wenn er mit Respekt, Interesse, Offenheit und Anteilnahme darauf reagiert, was ihm ebendiese trans Frau berichtet, dann kann das eine qualitativ hochwertige Beratung sein.

4. Faktor: Offenheit dafür, dass es bei dieser Person anders ist, als ich über diese Personengruppe gehört habe

Es ist gut, sich in intersektionalen Beratungen klar zu machen, dass mein Gegenüber in einer Mehrheitsgesellschaft lebt, in der ihm immer wieder Stereotype zugeordnet werden, die aber vielleicht gar nicht zu ihm passen. Es kann sein, dass uns die Stereotype noch nicht einmal bewusst sind, weil wir sie wie nebenbei aufgenommen haben, ohne näher darüber nachzudenken.

Wenn wir es schaffen, sowohl bei bewussten, als auch bei unbewussten Vorannahmen die Offenheit zu entwickeln, dass es bei meinem Gegenüber anders sein könnte, als ich über diese Personengruppe gehört habe, dann ist das eine gute Grundlage für einen professionellen Umgang mit Intersektionalität in der Beratung.

Diese vier von mir erarbeiteten Faktoren helfen hoffentlich, zu mehr intersektionalen Beratungen zu ermutigen.

Der Verlust für uns als Gesellschaft

Für mich selbst ist es schön und beglückend, intersektionale Beratungen durchzuführen. Es macht mir Spaß und es macht meine Arbeit spannend und anregend. Durch meine Klient*innen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen lerne ich immer wieder etwas Neues kennen. Was aber noch wichtiger ist als mein eigener Vorteil:

Eine ungleiche Verteilung von gesellschaftlichen Ressourcen wie Beratung und Psychotherapie ist nicht nur ungerecht, sondern führt auch zu gesellschaftlichen Verlusten. Diejenigen, die die Hilfe am dringendsten brauchen, bekommen sie nicht. Stattdessen werden Menschen bevorzugt, die sich gut auskennen, meinstens mehr Privilegien genießen oder die den Mitarbeiter*innen im Unterstützungssystem am

vertrautesten sind, da sie beispielsweise ähnlich sozialisiert wurden. Die Folgen, wenn Menschen der Zugang zu benötigter Hilfe verwehrt bleibt, können unterschiedlich sein: Manchmal kann es dazu führen, dass sie sich schlechter auf die Schule, ihr Studium oder ihre Berufsausbildung konzentrieren können, was Auswirkungen auf ihre beruflichen Chancen haben kann.

Fehlende Unterstützung hat negative Folgen für unsere Gesellschaft, ob durch fehlende Fachkräfte, ausbleibende Gehälter und Lohnsteuern oder durch individuelles Leid.

Manchmal kann es dazu führen, dass Menschen aufgrund ihrer psychischen Probleme längere Fehlzeiten im Beruf haben, Aufstiegschancen weniger nutzen können, weil sie all ihre Kraft für ihre Probleme brauchen, oder dass sie möglicherweise gar nicht erwerbsfähig werden oder bleiben.

Manchmal kann es Auswirkungen auf ihr Beziehungsleben haben oder darauf, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgehen.

Manchmal kann es dazu führen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, Schmerz und Trauer zu verarbeiten.

Mehrere dieser Folgen der fehlenden Unterstützung haben negative Folgen für unsere Gesellschaft, ob durch fehlende Fachkräfte, ausbleibende Gehälter und Lohnsteuern oder durch individuelles Leid.

Das muss nicht sein. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Beratungsstellen und Unterstützungsangebote allen Menschen gleichermaßen offenstehen.

Jede Person kann etwas bewirken

Es kann gut sein, dass diejenigen, die diesen Artikel lesen, denken: Ich setze mich doch schon offen für behinderte Menschen ein. Und für Menschen, die trans*gender, lesbisch, schwul oder pansexuell sind oder einen Migrationshintergrund haben oder aus anderen Gründen marginalisiert werden. Super!

Jede*r kann trotzdem noch etwas für die Chancengleichheit für von Diskriminierung betroffenen Menschen tun. Etwa, in alltäglichen Situationen dafür einzustehen, wenn man Zeug*in von diskriminierendem Verhalten wird. Oder, indem man versucht, das Thema in allen Lebenslagen mitzudenken und sich dafür stark zu machen. Ob ihr im Gesundheitssystem arbeitet oder in ganz anderen Berufsfeldern – setzt euch mit Intersektionalität auseinander und seid Allies!

Wo kann ich mich beraten lassen zu Themen wie Inklusion, Antidiskriminierung oder Gewalt?

Wir haben einige übergeordnete Beratungsstellen zusammengestellt:

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes

- Beratung bei Diskriminierung oder sexueller Belästigung

- Beratung für BIPoC

- EACH ONE bietet Beratung für Schwarze, Afrikanische und Afrodiasporische Menschen in Berlin in allen Fällen von Diskriminierung an

- Beratungsstellensuche des Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd)

- Überblick über Beratungsangebote zu gewinnen und Möglichkeit, ein passendes Angebot in deiner Nähe zu finden

- Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

- Alle Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, können sich in jedem Alter an die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben wenden

- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

- EUTB unterstützt und berät Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen, aber auch deren Angehörige

- Familienportal

- Zusammenstellung an Hilfsangeboten für Familien, etwa bei drohender Wohnungslosigkeit, Kriesen oder Rechtsfragen

- Krisentelefone

- Hilfe und professionelle Beratung bei Problemen mit dem Partner oder im Job, finanziellen Schwierigkeiten oder anderem Notlagen

- Beratung für Kinder und Jugendliche

- Beratungsangebote und Hilfen per Telefon, Chat oder Mail

- anonym und kostenfrei

- Beratungsstellen für queere Menschen

- Listet deutschlandweite Stellen, die Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität wertschätzend begegnen und sie in ihrer Lebensweise unterstützen

Tipp: Stadtteilzentren, queere Jugendzentren oder Migrant*innenselbstorganisationen bieten oft Lotsenberatungen an und/oder vermitteln weiter.

Eine Antwort

Vielen Dank an Kassandra Ruhm für diesen fundierten Artikel. Mir ging es als Ratsuchende schon mehrfach so, dass ich aufgrund meiner Behinderung abgewiesen wurde, so z.B. von einer Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung. Ich möge mich an den Blindenverband wenden, sagte man mir dort. Mein Kernproblem war jedoch die Gewalterfahrung und auch als blinde Frau bin ich Frau. Als ich mich mit einem Ohrenproblem an eine Tinnitusklinik wandte, wollte man mich absurderweise an den Augenarzt verweisen. Blinde Menschen schickt man also immer erstmal gern dorthin, wo es um Augensachen geht, obwohl das gerade nicht ihr Anliegen ist. Auch in anderen gesundheitlichen Notlagen stieß ich auf Hürden: „Für blinde Menschen haben wir hier kein Personal im Haus, sie können sich in unseren Gebäuden nicht barrierefrei orientieren und das Therapieprogramm blind nicht nutzen.“ – so waren die Begründungen. Diese Ablehnungserfahrungen im Beratungs- und Gesundheitswesen können dann sogar zu zusätzlichen Beeinträchtigungen und irreversiblen Schäden führen und die Spirale der Mehrfachdiskriminierung dreht sich weiter nach unten.