Viele junge Menschen entscheiden sich nach der Schule für einen Freiwilligendienst im Ausland. Doch wie gestaltet sich die Vorbereitung und der Aufenthalt für eine Person mit Behinderung? Ein Bericht von Marei Beckermann.

Persönliche Motivation

Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern versucht, mir mein Leben so zu gestalten, wie das eines nicht-behinderten Menschen. Das hat sich nicht nur in ihrer Erziehung, sondern auch in meiner Lebenseinstellung widergespiegelt. Bis zu einem gewissen Punkt war das gut und richtig. Denn warum sollte ich nicht alles dafür tun, ein möglichst „normales“ Leben zu führen? Es fiel mir keine logische Antwort auf diese Frage ein, weshalb ich einen Freiwilligendienst im Ausland in meine Planung für die Zeit nach dem Abitur aufgenommen habe, wie es viele andere Absolvent*innen ebenfalls vorhatten.

Doch so sehr man es auch möchte – als Mensch mit Behinderung wird man leider immer wieder ausgebremst und stelle manchmal fest, dass gewisse Hürden in unserer Gesellschaft bestehen, mit denen man konfrontiert ist und deren Überwindung mehr Organisation auf politischer wie gesellschaftlicher Ebene erfordert. Diese Barrieren sind mir sowohl bei der Vorbereitung als auch beim Antritt des Freiwilligendienstes umso bewusster geworden.

Meine Erfahrungen möchte ich aus zweierlei Gründen teilen. Zum einen ist es für mich hilfreich, das Erlebte zu reflektieren, zu verarbeiten,daraus zu lernen und daran zu wachsen. Zum anderen – und das ist die größere Motivation – möchte ich anderen Menschen, die selbst behindert werden, davon erzählen. Denn ich habe die Hoffnung, dass für diese dann nicht nur die Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt einfacher ist, sondern dass sie sich auch auf eventuell auftretende Schwierigkeiten einstellen können und einen Erfahrungsbericht einer Person haben, die ebenfalls mit einer Behinderung lebt.

An dieser Stelle möchte ich einmal deutlich machen, dass ich auf keinen Fall für alle Freiwilligen (mit oder ohne Behinderung) sprechen kann und möchte. Ich bin jedoch Expertin in eigener Sache und glaube, dass meine Perspektive auch für viele andere nützlich sein kann. Konkrete Erfahrungen sind sicherlich von der eigenen Behinderung als auch von der Art des Freiwilligendienstes, der Dauer und dem Einsatzland abhängig.

Grundsätzlich bestand bei mir erst einmal die Angst, dass ich aufgrund meiner Behinderung nicht für den Freiwilligendienst angenommen würde, weil die Arbeit eventuell als zu hart für mich eingeschätzt würde.

Marei Beckermann

Vorbereitungen

Grundsätzlich bestand bei mir erst einmal die Angst, dass ich aufgrund meiner Behinderung nicht für den Freiwilligendienst angenommen würde, weil die Arbeit eventuell als zu hart für mich eingeschätzt würde; schließlich kennen die Zuständigen im Auswahlverfahren sich nicht mit jeder Behinderung aus und das Wort „chronische Erkrankung“ in meiner Bewerbung hätte abschreckend wirken können. Meine Angst richtete sich aber auch in die andere Richtung: Ich wollte auch nicht wegen meiner Behinderung genommen werden, nur weil damit vielleicht irgendwelche Quoten erfüllt würden. Das klingt vielleicht etwas paradox. Aber ich wollte weder wegen noch trotz meiner Behinderung genommen werden, sondern aufgrund mir selbst als gesamter Mensch. Auch wenn die Versuchung groß ist, würde ich dennoch selbst bei einer Online-Bewerbung nichts von der eigenen Behinderung verschweigen; schließlich ist es wichtig, dass für die eigene Gesundheit gesorgt ist und die Einsatzstelle dementsprechend und mit allen Hintergrundinformationen ausgewählt werden kann. Letztendlich wurde mir ein Naturfreiwilligendienst in Ungarn angeboten, den ich dann auch angenommen habe. Ich war überaus dankbar, einen Platz erhalten zu haben, aber trotzdem konnte ich mir vorstellen, dass mein Wunsch, außerhalb Europas eingesetzt zu werden, wegen meiner Krankheitsgeschichte nicht erfüllt wurde. Schließlich brauche ich durch meine chronische Erkrankung ein eigenes Badezimmer, einen gewissen Hygienestandard und die Nähe zu medizinischer Versorgung, die in anderen Einsatzstellen – vor allem weiter entfernt und in ländlichen Regionen – vielleicht nicht gegeben gewesen wäre.

Nachdem mir diese Einsatzstelle zugeordnet wurde, musste ich aber selbst noch einmal überprüfen, was mich in Bezug auf meine Behinderung erwarten würde. Auch wenn ein negatives Ergebnis mich vermutlich nicht von meinem Antritt des Freiwilligendienstes abgehalten hätte, habe ich überprüft, inwiefern in meinem Einsatzland oder konkret in meiner Einsatzstelle mit Ableismus und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen des Lebens zu rechnen ist. Zur Situation vor Ort habe ich es als besonders hilfreich empfunden, mit der Ansprechperson, die mich in der Einsatzstelle betreuen würde, direkt in Kontakt zu treten. So konnte ich mich über die Hygiene, die medizinische Infrastruktur und die Wohnsituation informieren. Allgemein kann es hilfreich sein, diese Ansprechperson über die eigenen (körperlichen) Bedürfnisse in Kenntnis zu setzen, damit diese vor allem im Notfall informiert ist und bei alltäglichen Situationen helfen kann. Das ist durchaus leichter gesagt als getan, da eine Behinderung für viele Menschen eine persönliche bis intime Thematik ist, bei der es ohnehin schwerfällt, sich zu öffnen. Hinzu kommt, dass man diese Ansprechperson bisher vermutlich nur über einen Anruf oder E-Mails kennengelernt hat. Für mich persönlich hat sich dieses Öffnen aber insofern als positiv herausgestellt, als mein Ansprechpartner dadurch besser auf meine Fragen antworten bzw. sich vor Ort entsprechend für mich informieren konnte. Später ist mir bewusst geworden, dass es bei der medizinischen Infrastruktur nicht nur um die Art der ansässigen Ärzt*innen geht, sondern man gerade in einem Land, dessen Sprache man noch nicht beherrscht, eventuell eine Begleitperson zum Übersetzen dabeihaben sollte. Sowohl mit der Einsatzstelle als auch mit der Organisation, mit der man ausreist, gilt es zu abzuklären, ob und wie schnell man – auch wenn man auf eine solche Situation nicht hofft – in einem medizinischen Notfall den Freiwilligendienst abbrechen kann.

Der nächste Punkt auf meiner Liste der Aspekte, über die ich mich informieren musste, war eine Krankenversicherung im Ausland. In meinem Fall war dies relativ entspannt, weil ich über die Organisation, über die ich ausreiste, versichert wurde. Wichtig war aber auch für mich, noch einmal genau nachzuschauen, ob davon auch solche Behandlungen abgedeckt sein würden, die mit der Behinderung in Verbindung standen. Doch diesbezüglich gab es bei mir keinerlei Bedarf einer zusätzlichen Versicherung.

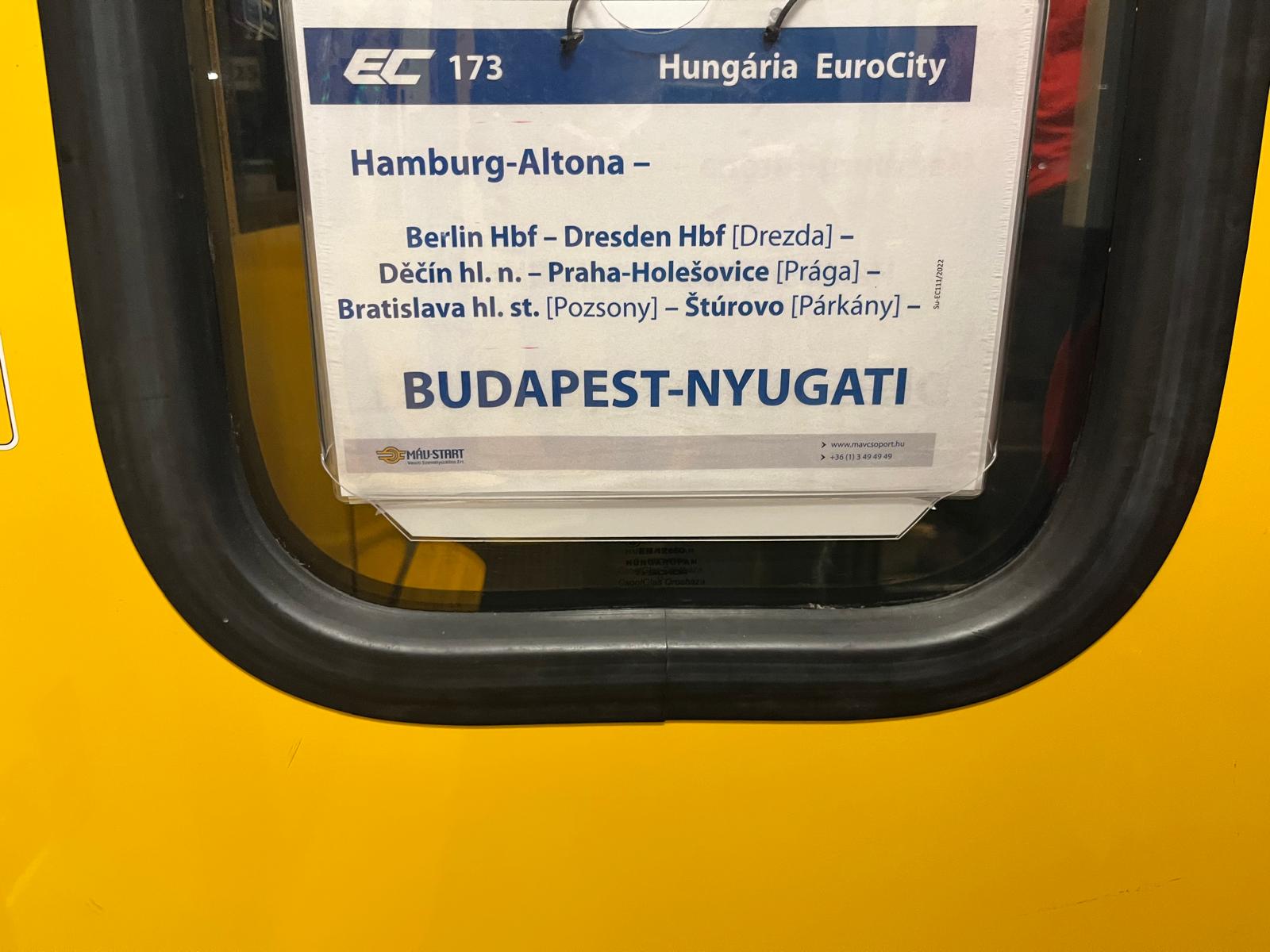

Aufwändiger war jedoch das Thema Medikamente und medizinische Hilfsmittel. Mein Aufenthalt in Ungarn hatte eine Dauer von 6 Monaten. Ich war also darauf angewiesen, vor meiner Abreise alle Medikamente und medizinischen Hilfsmittel für ein halbes Jahr zu bekommen. So viel wie möglich wollte ich selbst mitnehmen und mir den Rest per Post von meinen Eltern nachschicken lassen. Ich musste also als Erstes mit einer Ansprechpartnerin meiner Krankenkasse sprechen und ihr meine Situation erklären. Diese meinte dann zu mir, wenn meine Hausärztin mir für dieses halbe Jahr ein Rezept ausstellen würde, was der Fall war, würde die Krankenkasse das auch abrechnen. Die Menge dessen, was ich letztendlich direkt mit mir nach Ungarn nehmen konnte, war nicht sehr groß, da ich auf dem Hinweg mit dem Flugzeug angereist bin. Denn so musste ich alle medizinischen Hilfsmittel und Medikamente im Handgepäck mitnehmen, wo der Platz und diezulässige Flüssigkeitsmenge begrenzt waren. Darüber hinaus benötigt man eine Bescheinigung der behandelnden Ärzt*in, dass man diese Medikamente und Hilfsmittel in der entsprechenden Menge mitführen darf. Esempfiehlt sich, im Vornherein über den Flughafen einen Aufkleber für das Handgepäck zu besorgen, der die Medikamente ausweist, was ich allerdings bei meiner Ausreise nicht gemacht habe. Da ein Großteil dieses Aufwands mit den Kontrollen an Flughäfen und Beschränkungen für Flüge zu tun hat, ist eine Zug- oder Busfahrt – auch unter ökologischen Gesichtspunkten – sicherlich empfehlenswert. Bei allen Reisearten hat es sich für mich aber grundsätzlich als gut bewährt, kurze Erklärungen zu den Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln oder die Packungsbeilagen mindestens auch auf Englisch dabei zu haben, falls man doch einmal, zum Beispiel an einer Grenze, kontrolliert oder danach gefragt wird.

Der letzte Punkt, den ich bedenken musste und der mir wohl mit am meisten Kopfzerbrechen bereitete, war die Unterkunft. Ich musste mich darum kümmern, dass meine Unterkunft in meiner Einsatzstelle und auch bei Seminaren, die wir zur Vor- und Nachbereitung in Deutschland hatten, ein privates Badezimmer für mich besaß. Dafür habe ich vor dem Beginn des Freiwilligendienstes die aussendende Organisation und meine Ansprechperson im Einsatzland kontaktiert.

Alltag im Freiwilligendienst

Die Wohnsituation erwies sich aber als noch komplexer,denn wir wurden nicht nur an einem Ort eingesetzt, sondern auch in anderen Besucher*innenzentren und Nationalparks, und sind während unserer Urlaubstage gereist. Dabei waren meine Kosten für die Unterkunft oft höher als bei anderen Freiwilligen, da ich ein privates Bad und einen gewissen Hygienestandard brauche und damit nicht einfach in einem günstigen Hostel in einem Mehrbett-Schlafsaal nächtigen konnte. Es war sehr frustrierend, mehr Geld bezahlen zu müssen, obwohl man keine Verantwortung für seine körperlichen Bedürfnisse trägt. Und wenn sich keine passende Unterkunft fand, übermannte mich die Traurigkeit, eine Chance nicht wahrgenommen haben zu können. Die Angst, etwas zu verpassen, war bei mir am Anfang des Freiwilligendienstes sehr groß. Und es gab immer wieder Momente, in denen sie mich packte. Aber ich glaube, es ist wichtig, nicht zu sehr an dem Gefühl festzuhalten. Das heißt nicht, dass man all die Wut, die Enttäuschung und das Gefühl, etwas zu verpassen, nicht zulassen sollte. Es heißt nur, dass man nach einer Zeit auch wieder dahin zurückkehren sollte, dankbar dafür zu sein, wie viele Dinge dennoch möglich sind. Und wie wenig man vorher vielleicht mit einigen Möglichkeiten gerechnet hat, die jetzt eben doch gegeben sind. Natürlich ist auch dies alles wieder einfacher gesagt als getan und an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich schwer. Aber was mir hilft, ist freundlich zu mir und meinem Körper zu sein. Zu akzeptieren, dass er manche Dinge eben nicht kann, aber mir jeden Tag schon so viel ermöglicht.

Planung ist während des gesamten Freiwilligendienstes von großer Bedeutung für mich gewesen. Dies war etwa der Fall, als es darum ging, die Medikamente und medizinischen Hilfsmittel rechtzeitig nach Ungarn schicken zu lassen. Obgleich sich Ungarn in Europa befindet, war das Porto relativ teuer und der transnationale Postweg länger als erwartet oder zuvor vom Lieferdienst vorhergesagt. Ein spontanes Nachschicken war also schwierig. Genauso wenig spontan konnte ich auch in meinen Entscheidungen sein, einfach länger als geplant zu reisen oder ungeplant bei Mitfreiwilligen zu übernachten, weil mir dann meine Hilfsmittel und Medikamente fehlen würden. Das war nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Mitfreiwilligen nicht immer entspannt.

Auch wenn es einige der psychisch herausforderndsten Momente waren, so hat es mir sehr geholfen, meine Mitfreiwilligen in meine Behinderung einzuweihen. Bei den meisten habe ich es nicht weit ausgeführt, in einem Nebensatz erwähnt oder erst bei Nachfragen erzählt, aber allein schon dieses Wissen, dass ich eine chronische Erkrankung habe und daher mehr planen muss, hat dafür gesorgt, dass sie zum einen einordnen konnten, wenn es mir körperlich oder auch psychisch nicht gut ging. Zum anderen hatten sie Verständnis dafür, wenn ich schnell eine konkrete Antwort für meine Planung haben musste. Meine gesamte Krankheitsgeschichte habe ich lediglich meiner Mitbewohnerin erzählt. Sie hat sehr positiv, verständnisvoll und mitfühlend reagiert halbe Jahr um einiges leichter geworden ist. Allgemein sind alle Menschen, mit denen ich meinen Freiwilligendienst in Ungarn gemacht habe, sehr verständnisvolle und erwachsene Menschen, für die meine Behinderung und die damit einhergehenden Bedürfnisse nie im Entferntesten ein Problem dargestellt haben. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Dieses Verständnis der anderen hat es für mich auch sehr einfach gemacht, die einzige beim Vorbereitungsseminar in Deutschland mit einem Einzelzimmer mit eigenem Bad zu sein. Anfangs war mir das sehr unangenehm und ich wusste auch nicht, wie und wie ehrlich ich antworten sollte, wenn ich gefragt wurde, warum ich ein Einzelzimmer hatte. Für mich war die Lösung dann, mich Schritt für Schritt zu öffnen und erst einmal nur zu sagen, dass ich eine chronische Erkrankung habe. Und damit war die Sache für die meisten tatsächlich auch durch und da ist mir mal wieder bewusst geworden: Die anderen machen sich immer weniger Gedanken als man selbst. Und wieso auch nicht? Schließlich waren wir auf dem Seminar, um uns auf den Freiwilligendienst vorzubereiten und eine gute Zeit miteinander zu haben und nicht, um sich mit der körperlichen Verfassung der jeweils anderen auseinanderzunehmen.

Auch wenn es einige der psychisch herausforderndsten Momente waren, so hat es mir sehr geholfen, meine Mitfreiwilligen in meine Behinderung einzuweihen.

Marei Beckermann

Krankheitsfall und Rückkehr

Nach einem Drittel meines Freiwilligendienstes ist das eingetreten, vor dem ich am meisten Angst hatte: Bei mir sind ungewöhnliche Krankheitssymptome aufgetreten, die mit meiner Behinderung zu tun hatten und deren Ursprung gefunden werden musste.

Als erstes habe ich meine Ärzt*innen zu Hause per E-Mail und Telefonkontaktiert. Ich war sehr dankbar, dass meine Eltern zu Hause wussten, wo sich meine Krankenakten und die Dokumente mit den Kontaktdaten befinden, sodass sie mir diese zeitnah übermitteln konnten. Leider war eine Ferndiagnose nicht möglich, sondern Untersuchungen vor Ort in Deutschland nötig. Daher erschien es mir am sinnvollsten, für eine Woche zurück nach Deutschland zu reisen. Für diese Entscheidung habe ich lange mit mir gerungen. Denn es ging nicht nur um zusätzliche Kosten für die Reise nach Deutschland, sondern auch um die kostbare Zeit, die ich im Rahmen meines Freiwilligendienstes verlieren würde. Zudem hatte ich auch Bedenken, dass die Rückkehr nach Ungarn mir schwer fallen könnte . Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, für eine Woche nach Deutschland zu fahren. Dies war vor allem auch insofern sinnvoll, als sich die Ärzt*innen vor Ort erst einmal in meine Krankheitsgeschichte hätten einlesen müssen und die Krankenakten nicht vorlagen. Und dann wäre da noch die Sprachbarriere gewesen. Nach unzähligen Warteschleifen am Telefon und einer gefühlten Tonne an verschickten E-Mails hatte ich es – aufgrund der Hilfsbereitschaft meiner Familie und der Unkompliziertheit meiner Ärzt*innen – tatsächlich geschafft, alle Termine für Untersuchungen wie MRTs und alle Gespräche in eine einzige Woche zu legen. Glücklicherweise habe ich diese vor Ort auch alle so wahrnehmen können und es war keine Behandlung, die mehr Zeit in Deutschland erfordert hätte, nötig. Meine Freund*innen und Verwandten habe ich neben den medizinischen Terminen kaum gesehen, wofür sie zum Glück Verständnis hatten. Als ich nach der Woche nach Ungarn zurückgekehrt bin, war ich zwar immer noch enttäuscht, dass ich diese kurze „Pause“ einlegen musste, aber umso dankbarer, wieder hier dort zu sein und den Freiwilligendienst weiterführen zu können.

Nachtrag

Das ist meine Geschichte und meine Perspektive auf das Erlebte. Ich kann und möchte nicht für andere sprechen. Aber ich hoffe, dass meine Erfahrungen anderen Menschen weiterhelfen können. Abschließend möchte ich sagen, dass dieser Freiwilligendienst mich trotz aller Schwierigkeiten in unwahrscheinlich großem Maße bereichert hat. Und das bezieht sich auch auf das Verhältnis, das ich zu mir und meiner unsichtbaren Behinderung habe. Danke an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben.